Bernard MONINOT

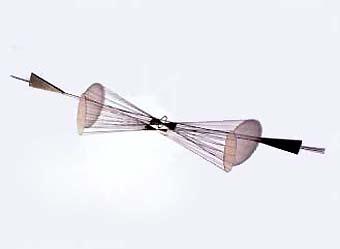

"Damru", 1994 - Acier, bronze, laiton

et papier de soie, 160x23x23 cm.

"Damru", 1994 - Acier, bronze, laiton

et papier de soie, 160x23x23 cm.

Collection de l'artiste - Photo: A. Rzepka

Depuis l'exposition de 1980 à l'ARC (Musée d'art moderne

de la Ville de Paris), l'oeuvre de Bernard Moninot (né en 1949 au

Fay, Saône-et-Loire) n'a pas fait l'objet de grandes présentations

rétrospectives. La manifestation organisée par la Galerie

nationale du Jeu de Paume souhaite montrer les développements, de

1981 à 1996, d'une oeuvre secrète qui dévoile, dans

un subtil jeu d'ombres et de lumières, une méditation profonde

sur la nature de l'image.

Des premiers dessins sur verre de 1981, jusqu'aux gravures bleues indigo

sur passer carbone de 1996, Bernard Moninot poursuit un travail sur le

dessin qui trouve en partie son origine dans le Grand Verre de Marcel Duchamp

.

Si le principe fondateur de ses travaux est simple, leur sens est

indissociable du rapport de l'artiste aux matériaux et aux méthodes

mises en oeuvre. Celles-ci sont en effet toujours fondées sur une

réflexion sur la nature de l'ombre, sur la transparence de la matière,

sur le souci de dessiner une image qui saurait refléter le processus

même qui l'a engendrée, sur le critère de visibilité

de la réalité et, par extension, de oeuvre elle-même.

Les peintures de verre de Moninot fixent ainsi la trace, poétique,

fragile, furtive et néanmoins persistante, d'un système qui

génère sa propre image pour mieux l'interroger.

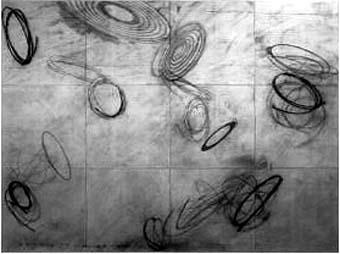

"Indigo", 1989 - Poussière indigo

fixée sur verre sécurit préparés, 12 éléments

225x300 cm - Collection de l'artiste - Photo: C. Gaspari

Bernard Moninot travaille à partir d'objets réels qu'il fabrique

lui-même et qu'il éclaire de telle sorte qu'ils projettent

des ombres qui les prolongent et les complexifient. L'exposition présentera

d'ailleurs l'un de ces dispositifs (Studiolo), semblable a ceux que l'artiste

installe dans son atelier, et où il met en scène et en lumière

certains des objets à partir desquels il travaille: roues, pelotes,

fils de fer, petits objets géométriques, ainsi que des constructions

énigmatiques plus complexes en acier, cuivre et laiton. Agissant

comme point focal de l'ensemble de l'exposition, les situations lumineuses

ainsi créées seront mises en regard des oeuvres exposées.

Car les oeuvres de Bernard Moninot sont souvent le résultat d'un

processus impliquant plusieurs étapes, qui trouve son origine dans

ces installations lumineuses et leur aboutissement dans le transfert du

dessin sur le verre: le dessin des ombres projetées par des objets

éclaires est d'abord relève puis gravé en creux sur

un panneau de bois. Dans les incisions, Bernard Moninot dépose ensuite

des matières: poussière de graphite (A ciel ouvert, 1988),

poussière de silice blanche (Murmure du son, 1991) ou teintée

(Horizon, 1990), pigments colorés (Constellation, 1991)

Puis, sur une plaque de verre enduite il place le panneau de bois et provoque

la capture de la matière du dessin sur la surface vernie par l'effet

d'un petit choc. Le transfert ainsi réalise, le verre est enserre

dans un cadre en métal munie de pattes qui permettront, lors de

sa présentation, de détacher l'oeuvre du mur et de générer

par ce décalage de plans une ombre - positif, qui reproduit exactement

le dessin de la matrice et projettera son ombre sur le mur; l'autre, en

négatif, où la lumière, traversant les vides du dessin,

en projettera l'image en clair.

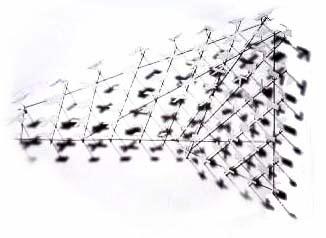

"Mandawa", 1992 - Ombre portée,

émail blanc sur assemblage de corde à paino

et plastique découpé 39x103x4 cm - Collection de l'artiste

- Photo: A. Rzepka

Intéresse également par l'architecture du cosmos, Bernard

Moninot s'est référé, pour réaliser les dessins

au lavis d'encre de chine sur papier des Baies Sombres (1986-87), à

un lieu sidéral précis, situé aux abords de la nébuleuse

de la Tête de Cheval. Il en a reproduit la configuration stellaire

au moyen d'objets suspendus au plafond de son atelier qui sont utilisés

comme modèles pour les dessins. C'est ce même principe qui

est repris sur verre dans A Ciel Ouvert (1988) mais, ici, le papier est

remplacé par du verre qui transforme le jeu des valeurs du dessin

par des oppositions entre transparence et opacité ou lumière

et ombre.

En 1992, un procédé nouveau est à l'origine des Ombres

portées, série oeuvres dont les noms évoquent les

sites de mystérieux jardins astronomiques: Lodi, Mathura, Fatehpur...

La, l'artiste relève photographiquement un dessin de lumière

qui l'intéresse, puis réalise une structure en relief composée

de petites plaques blanches découpées qui reproduisent le

dessin original prélevé et lui donnent corps et volume. Accrochée

sur un mur blanc et éclairée, cette structure- matrice n'a

alors de sens que par l'ombre qu'elle projette; c'est, ici, la lumière,

devenue ombre, qui dessine le motif géométrique.

Dans les pièces les plus récentes (Belvédère,

1994-96; Horizon, 1996), il n'y a plus de transfert, mais une gravure directe

réalisée sur un papier carbone noir dont les creux sont remplis

de pigment bleu. Ces oeuvres pourraient être reliées, par

leur esprit et leur mise en exergue du noir, aux Flammes solaires (1983-84.

Obtenus par l'utilisation de noir de fumée et de noir de graphite,

les dessins de cette série sont inspirés par un phénomène

visible, sous certaines conditions, dans la couronne du soleil, et que

les propriétés de chacun des noirs manifeste: le noir de

fumée, mat, absorbe la lumière tandis que le noir de graphite,

brillant, la réfléchit. L'on ne verrait que des rectangles

noirs si le dispositif circulaire de présentation de l'oeuvre ne

permettait aux brillances d'apparaître selon l'angle d'incidence

de la lumière.

Si dans cette série, Bernard Moninot joue de manière sensible

sur la profondeur et la capacité de contraste du noir, dans ses

dernières oeuvres il met en jeu des techniques plus proches d'un

dessin traditionnel qui, dans les années soixante-dix, constituait

l'une de ses préoccupations majeures. Reliant ainsi des moments

de son travail qui pourraient nous sembler éloignés, Bernard

Moninot démontre la persistance de son regard et son intérêt

constant pour une visibilité circulaire.

Catalogue: Textes de Christine Buci-Gludksmann et Arnauld Pierre, 96 p.,

230 FF environ.

Relations presse: Eva Bechmann, assistée de Maya Salem

- Exposition organisée avec le soutien de l'Association française

d'action artistique (AFAA)

UAP soutient les actions de la Galerie national du Jeu de Paume

|